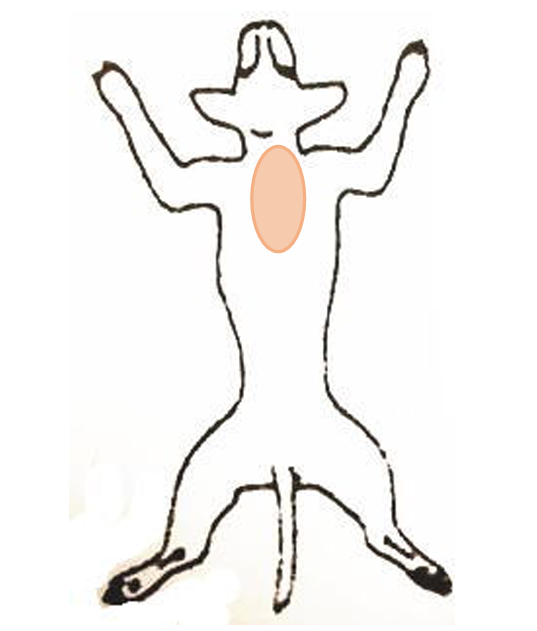

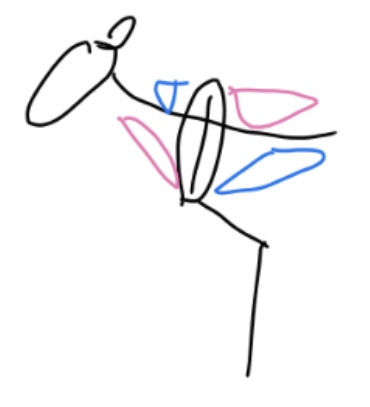

犬の肩甲骨は本来、背骨に対して45度の角度でついています。

そうなっていれば図のように90度前後の十分な可動域が確保されます。

犬の前足は肩甲骨から始まるので、肩甲骨が図のように回転することで前足の歩幅が確保されます。

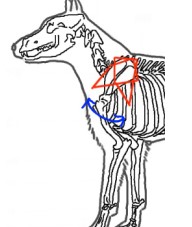

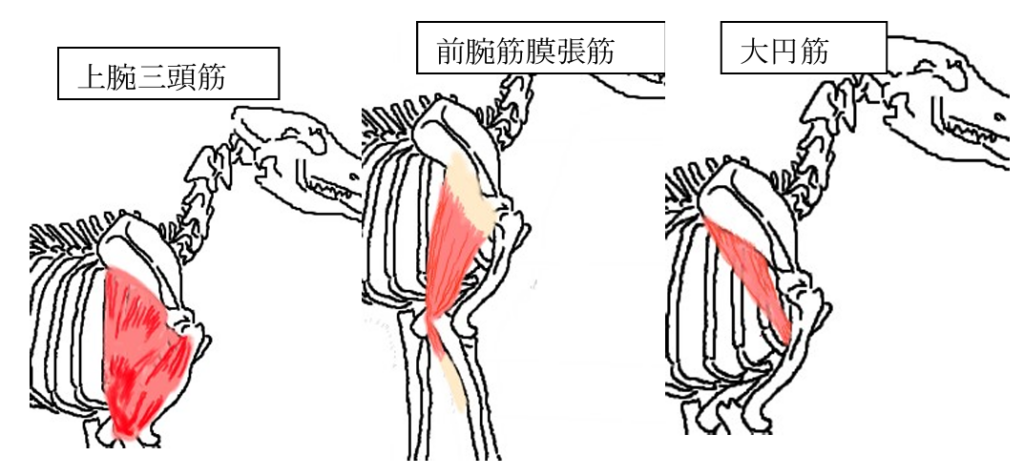

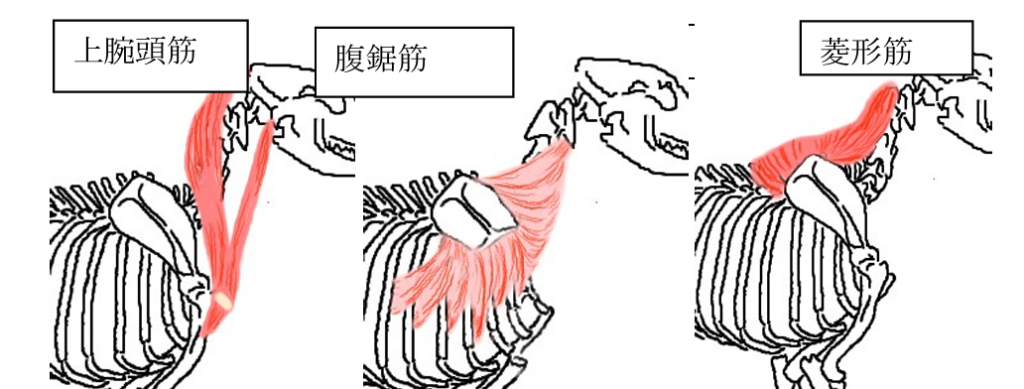

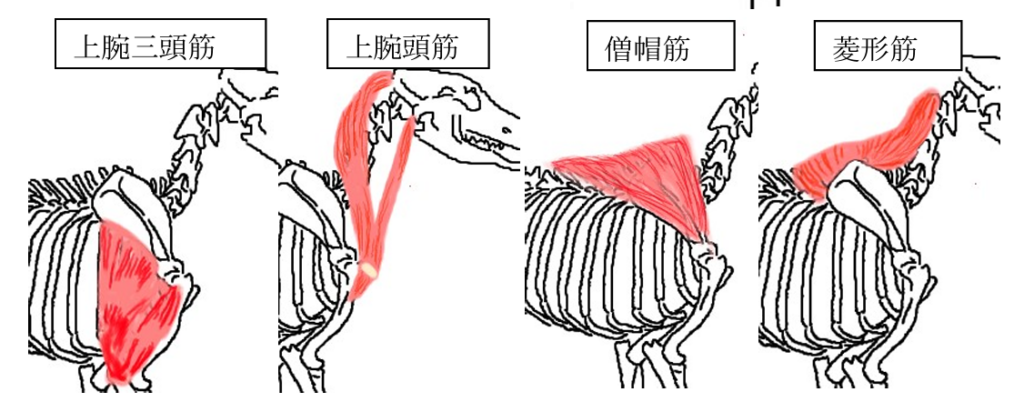

肩甲骨には左上図のように胴体と肩甲骨をつなげる筋肉がついていますが、肩甲骨の角度が歪み、右上図のようにそれぞれの筋肉の長さのバランスがずれてしまいます。

筋肉は縮む際に力を発揮するものなので、長さのバランスが崩れたまま固まってしまうと、体を十分に支えることが難しくなってしまいます。(前足は骨格構造で胴体とつながっていないので)

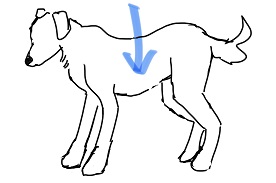

ゆえに、特に大型犬になるとそもそも胴体の自重が大きいので、肩甲骨が立つとそのまま背が下がってきてしまうこともあります。

上記のとおり、肩甲骨は背骨に対して45度の時に肩甲骨を支える筋肉の力が十分に発揮されます。

肩甲骨が歪み、肩甲骨を支える筋肉の長さのバランスが崩れると、胴体をしっかり支えることができなくなり(犬は体重の大部分を前足にかけているので)背中が反ったり首が上がりにくくなったりします。

それより、何より怖いのは、

肩甲骨は骨格構造で胴体につながっていないので

45度の角度かズレてしまうと、前肢自体が歪んできてしまう可能性がある。ということです。

実際には、前足が歪むこと自体が怖いのではなく、こういう歪みを放置してしまうと

「肩関節や肘関節が変形したり、最悪脱臼してしまったりすることがある」

ということです。

上記のとおり、肩甲骨は背骨に対して45度の時に肩甲骨を支える筋肉のちからが十分に発揮されます。

肩甲骨が歪み、肩甲骨を支える筋肉の長さのバランスが崩れると、胴体をしっかり支えることができなくなり(犬は体重の大部分を前足にかけているので)背中が反ったり首が上がりにくくなったりします。

前足荷重になって歪んだ場合、図のように肩甲骨は背骨に対して90度に立つ方向になります。

この形になると、前足が前に出る際に伸びなくてはいけない筋肉が縮んでしまいます。

そしてそれが長期にわたると、次第に縮んだまま固まってしまい伸びなくなってしまうんです。

その結果、前足が前に出にくくなるという弊害が現れます。

前足が前に出にくくなると「低い段差でつまずく」「階段を上るのを躊躇する」などのいわゆる”老化”と呼ばれる変化が出てきます。

それらの変化はごく初期であれば整体で改善できます。

この部位の筋肉は、立っている時に体を支える大切な筋肉です。

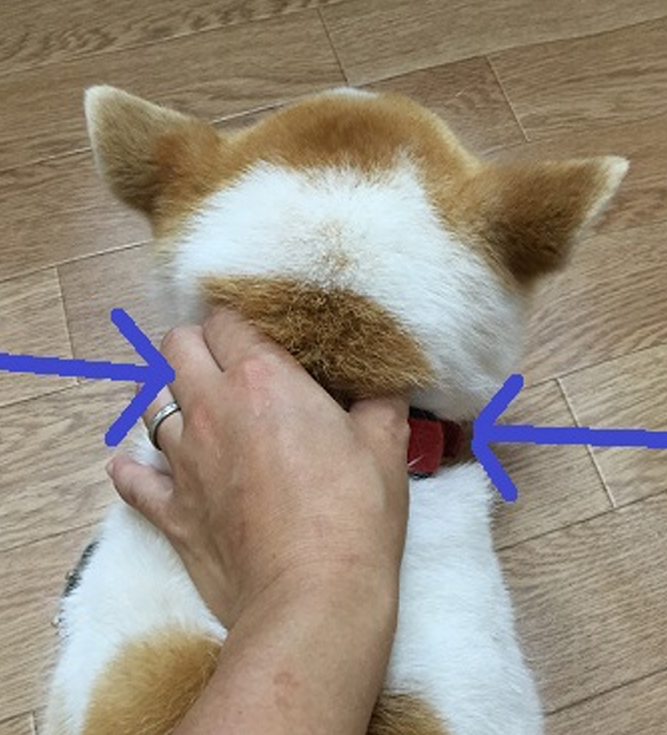

脇の下部分は、写真のように親指と他の四本で大きくはさむようにしてもみほぐします。

指の腹で、こりこり硬い筋肉をゆるんだのを感じるように気をつけながらほぐします。

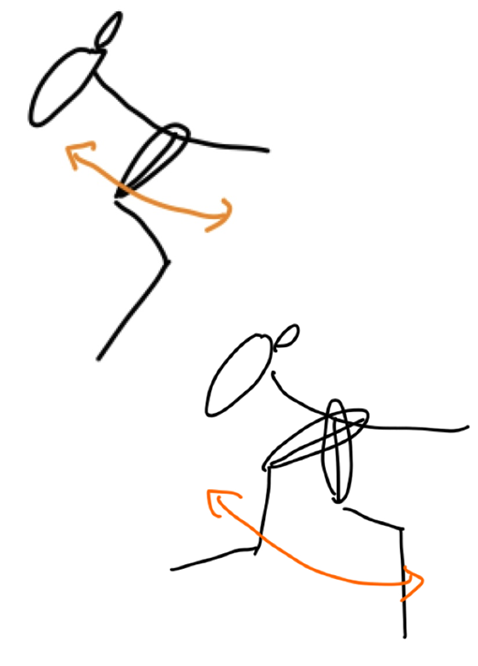

肩甲骨と背骨の隙間、および肩甲骨の前側をほぐすことで、角度が急に なってしまった肩甲骨を もとに戻すためのケアです。

写真のように、肩甲骨の前側に指を差し込み尾側に引きながら圧を入れていきます。

下部の肩付近から、上部の肩甲骨と背骨の間まで、全域でしっかりと指が入るようになるまでほぐします。

片手を肩に置き、もう一方の手で肘のあたりをやさしく掴み、尾側へじっくりとストレッチします。

その後、頭側へ引き出します。

ストレッチは反動などはつけずに、じっくり行ってください。

一回のストレッチは40秒ほど行います。動きが固かったり、わんちゃんが嫌がったら無理に引っ張らないで、できる範囲で行って下さい。

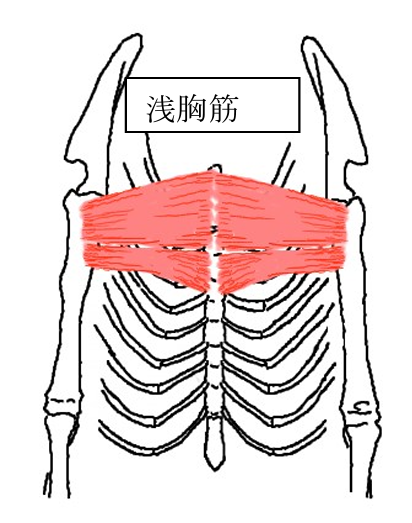

胸の筋肉をマッサージします。

イラストのように、指先ではなく指の側面の平らな部分でほぐしていきます。

胸の中央に“胸骨”という骨があります。その骨から腕の付け根方向へ、少し強めに押し付けるようになでて ください。

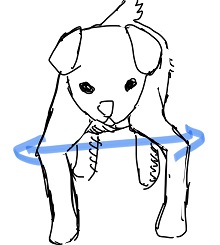

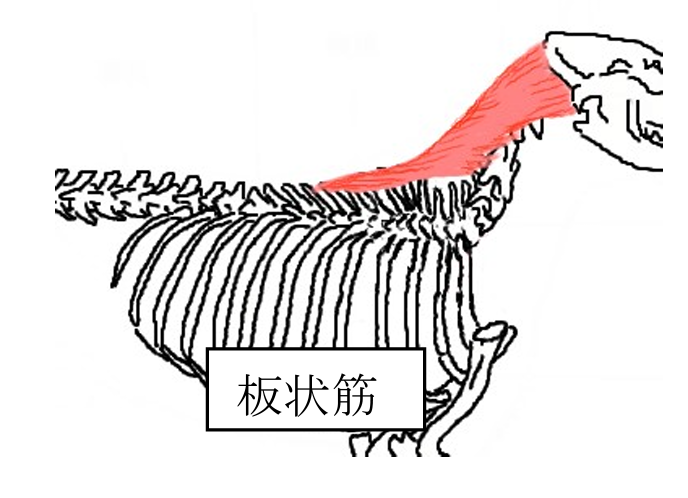

首周りをマッサージしてください。

わんちゃん達は、普段の生活でいつも上を向いているので、この筋に負担がかかっています。

写真のように頭の付け根からはじめて、首の筋肉を両横から挟むようにマッサージします。

そのまま徐々にさがっていき、下の写真のように肩甲骨のちょっと上までほぐします。